科技赋能寻亲:用数据与算法守护血缘的温度

在人类文明的长河中,血缘始终是最原始的情感纽带。它超越时空,跨越生死,承载着人类对"根"的执着追寻。然而,随着城市化进程加速、人口流动加剧,家庭失散、拐卖犯罪等问题让无数家庭陷入"骨肉分离"的困境。据统计,中国每年走失儿童超过20万,找回率不足1%;全球范围内,因战争、灾害、移民导致的家庭失联案例更是不计其数。传统寻亲方式依赖张贴启事、人工比对,效率低下且覆盖有限。而科技的介入,正在为这场跨越世纪的寻亲行动注入新的可能——从DNA数据库到人脸识别,从区块链溯源到AI算法,科技正在重新定义"血缘守护"的方式。

一、技术破局:从"大海捞针"到"精准定位"

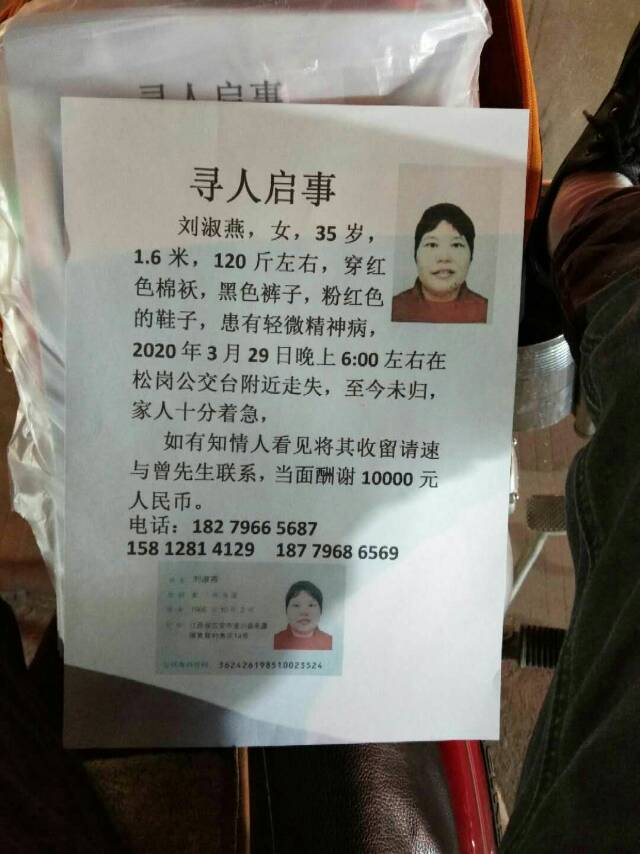

传统寻亲的痛点在于信息碎片化与匹配效率低。一张泛黄的照片、一段模糊的口述、一个残缺的地址,往往成为寻亲者唯一的线索。而科技的第一重突破,正是通过数据整合与算法优化,将碎片信息转化为可追溯的"数字足迹"。

1. DNA数据库:基因密码的终极解码

2015年,中国建立全国打拐DNA数据库,通过采集失散儿童与父母的DNA样本,利用STR(短串联重复序列)分型技术进行比对。这一技术的核心在于,即使相隔数十年,亲缘关系的基因特征仍会以极高概率匹配。截至2023年,该数据库已帮助超过1.2万名被拐儿童找到亲生父母,成功率较传统方式提升30倍。更前沿的技术如SNP(单核苷酸多态性)分型,能通过更微小的基因差异提升匹配精度,甚至可追溯到三代以上的血缘关系。

2. 人脸识别:让"面容"成为寻亲的钥匙

2021年,公安部"团圆系统"上线人脸识别功能,通过比对失踪儿童成年后的模拟画像与数据库中的照片,成功找回多名失散多年的孩子。例如,广东一名被拐32年的男子,仅凭一张童年照片和AI生成的成年画像,便通过人脸识别技术锁定亲生父母。这项技术的突破在于,它突破了年龄、妆容、表情的干扰,通过深度学习算法提取面部骨骼结构等稳定特征,实现跨时空比对。

3. 区块链溯源:构建不可篡改的"亲情链"

区块链技术的去中心化与不可篡改特性,为寻亲提供了更可靠的信任机制。例如,某些公益平台将寻亲信息上链,确保每一次信息更新、每一次比对结果都被永久记录,避免人为篡改或数据丢失。同时,智能合约可自动触发匹配成功后的通知机制,大幅缩短寻亲周期。

二、场景延伸:科技如何覆盖全链条寻亲需求?

科技的赋能不仅体现在匹配效率上,更贯穿于寻亲的全流程——从信息采集、线索追踪到心理支持,技术正在重构寻亲的生态系统。

1. 信息采集:让"线索"不再流失

传统寻亲中,信息采集依赖人工登记,易出现遗漏或错误。而移动端应用如"宝贝回家"APP,通过OCR识别技术自动提取寻亲启事中的关键信息(如时间、地点、特征),并生成结构化数据存入云端。用户还可上传照片、视频,利用AI算法提取面部特征、方言口音等细节,形成多维度的"数字寻亲档案"。

2. 线索追踪:从"被动等待"到"主动预警"

一些平台利用大数据分析技术,对寻亲信息中的关键词(如"1990年走失""四川口音")进行语义分析,结合地理信息系统(GIS)绘制可能的失散区域。更先进的系统可接入交通、户籍等公共数据,通过轨迹模拟推测被拐儿童的移动路径。例如,某平台曾通过分析火车站购票记录,成功锁定一名被拐儿童的跨省运输路线。

3. 心理支持:科技的人文关怀

寻亲不仅是信息匹配,更是情感修复的过程。一些平台引入AI心理咨询师,通过自然语言处理技术分析寻亲者的情绪状态,提供定制化的心理干预方案。例如,针对长期未找到亲人的寻亲者,AI可模拟与亲人的对话场景,帮助其缓解焦虑;对于成功认亲的家庭,VR技术可重建失散前的家庭场景,辅助心理重建。

三、伦理挑战:科技寻亲的"双刃剑"效应

尽管科技为寻亲带来革命性突破,但其应用也面临诸多伦理争议。例如,DNA数据库的隐私保护问题——若数据泄露,是否会被用于非法用途?人脸识别的误判风险——算法偏见是否会导致无辜者被牵连?区块链的"去中心化"是否会削弱官方机构的监管能力?

1. 隐私与安全的平衡

欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)规定,生物特征数据属于"特殊类别数据",需严格限制使用场景。中国《个人信息保护法》也明确,寻亲类数据处理需遵循"最小必要"原则,即仅收集与寻亲直接相关的信息,并在匹配成功后立即删除。一些平台采用"联邦学习"技术,让数据在本地加密状态下完成比对,避免原始数据泄露。

2. 算法公平性的审视

人脸识别技术曾因对深色皮肤人群的识别率较低而饱受批评。在寻亲场景中,若算法对特定地域、年龄的人群存在偏差,可能导致部分家庭永远失去团聚机会。因此,开发者需通过多样化数据集训练算法,并定期进行公平性审计,确保技术中立。

3. 技术的"去人性化"风险

过度依赖科技可能削弱寻亲过程中的人文温度。例如,当AI自动完成信息匹配、通知认亲结果时,寻亲者是否会错过与亲人重逢时的情感冲击?因此,技术应作为辅助工具,而非替代人类情感的载体。一些平台在匹配成功后,会安排志愿者陪同认亲,确保过程充满人文关怀。

四、未来展望:科技与人文的共生之路

科技的终极目标,不是用数据替代亲情,而是让血缘的纽带更加坚韧。未来,寻亲技术可能向以下方向演进:

1. 多模态生物识别

结合指纹、声纹、步态等多维度生物特征,提升匹配精度。例如,通过分析童年时期的语音样本,预测成年后的声纹特征。

2. 元宇宙认亲

利用VR/AR技术构建虚拟认亲场景,让失散多年的亲人在数字世界中"提前重逢",缓解现实认亲时的陌生感。

3. 全球寻亲网络

通过国际组织协调,建立跨国DNA数据库与信息共享平台,解决跨境拐卖案件的寻亲难题。

4. 预防性技术

利用物联网设备(如儿童手表)实时定位,结合AI风险预警模型,在儿童走失前介入,从"事后寻找"转向"事前预防"。

在贵州山区,一位被拐35年的女子通过DNA数据库找到亲生父母。认亲现场,她握着母亲的手说:"科技让我找到了家,但让我留下来的,是你们眼里的泪光。"这句话道出了科技寻亲的核心——技术是桥梁,而血缘是终点。当算法破解基因的密码,当数据还原童年的面容,我们看到的不仅是技术的胜利,更是人类对"根"的永恒追寻。

未来,科技将继续拓展寻亲的边界,但永远无法替代的是:母亲拥抱孩子时的颤抖,父亲翻看旧照片时的沉默,以及所有寻亲者心中那句"我想回家"。科技的最佳角色,是成为这份情感的守护者——让数据多跑路,让亲人少流泪;让算法更精准,让团聚更温暖。因为,血缘的温度,从来不在数据库里,而在每一次心跳的共鸣中。

文章由 寻亲寻人网 编辑整理,部分内容来源于网络,如有侵权,请联系寻亲寻人网在线客服微信删除!