新型“寻人诈骗”套路:披着寻人外衣的精准陷阱

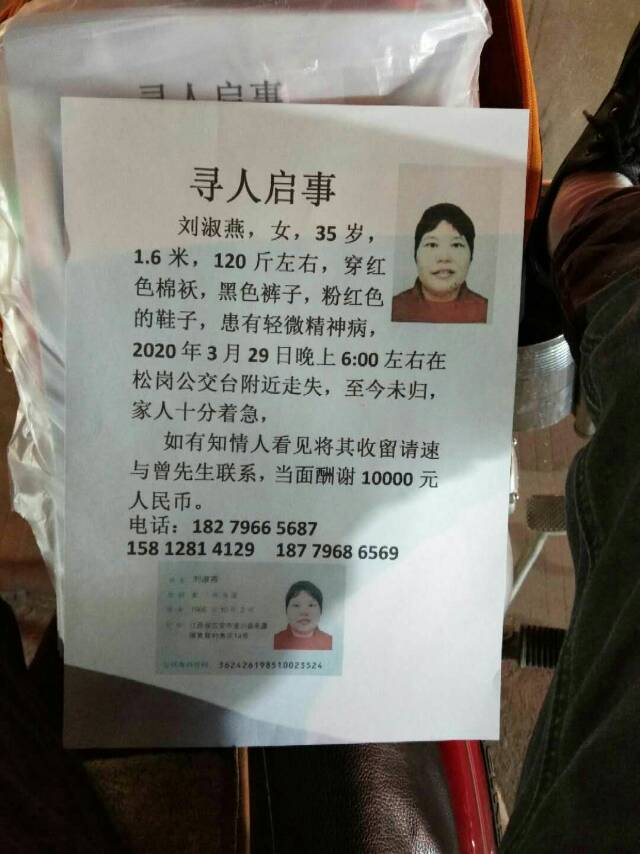

在互联网上搜索“寻人启事”几个字,无数张焦急面孔在屏幕中闪烁,那是人间最朴素的呼唤。然而,在那些真实焦灼的目光间,却悄然混入了一类精心伪装的“寻人启事”——它们利用公众对走失亲人的天然同情,以寻人求助为名,行诈骗敛财之实。这类新型诈骗手段正以前所未有的技术伪装和情感操纵,将人心中的善良转化为骗子账户上的冰冷数字。

这种骗局精心设计,通常披着“紧急寻人”的外衣,其手法之“新”,在于它巧妙融合了技术伪装与心理操纵,形成一条精密运作的黑色链条。

第一步,精准信息窃取。 诈骗团伙不再盲目撒网,而是依靠非法获取的个人隐私信息精准定位目标。这些信息或源于黑市交易,或来自恶意软件入侵,甚至可能通过社交平台上的日常分享被收集。骗子们深谙信息时代的数据价值,从你无意中分享的一张照片、一段视频中,他们能拼凑出你的社会关系图谱,为后续“角色扮演”奠定基础。

第二步,技术伪装的“求救”。 在获取目标对象及其亲属信息后,诈骗分子便启动“技术伪装工程”。他们利用AI换脸、声音合成等前沿技术,伪造出“被寻者”处于困境的逼真影像或通话。曾有一位母亲接到“女儿”的求救视频,画面中女儿泪流满面,声音颤抖:“妈,救救我,我被人控制了!”——这由AI生成的合成视频令母亲瞬间崩溃,失去所有理性判断力。技术在此刻不再闪耀理性之光,反而成为刺向人性软肋的利刃。

第三步,精心设计的情感操控话术。 当受害人处于极度恐慌与焦虑之中,骗子便抛出精心设计的“解决方案”:需要立即支付“赎金”、“保证金”、“医疗费”或“罚款”才能放人。他们制造紧迫感,切断受害人与外界的冷静核实渠道,不断强调“时间就是生命”、“晚一步就来不及了”,利用至亲骨肉可能遭受危险的巨大心理压力,迫使受害人失去判断力,在慌乱中转账汇款。骗子深谙人性,将亲情之爱异化为勒索筹码,在受害者心头最柔软处反复碾压。

这种新型寻人诈骗,其危害性远超普通财产损失。据公安部最新数据显示,2023年利用“寻人”名义实施的精准诈骗案件数量较往年激增近200%,单笔涉案金额动辄数十万,最高已达190万元之巨。这些数字背后,是一个个家庭瞬间崩塌的经济支柱,是受害者毕生积蓄化为乌有的绝望。更令人揪心的是,许多受害者在发现被骗后,不仅承受着巨大经济损失,还叠加了因轻信导致亲人可能“二次受害”的强烈自责与心理创伤,有人因此精神崩溃,甚至走上绝路。

尤为可怕的是,此类诈骗毒化了社会赖以生存的信任根基。 当公众一次次目睹“寻人启事”沦为诈骗道具,当善意的援手屡屡遭遇欺骗,真正需要帮助的寻亲者,其发出的求救信号还能否得到及时回应?社会信任资源原本就弥足珍贵,诈骗分子却在不断侵蚀这宝贵的公共善意,让真正需要帮助的寻人信息淹没在怀疑的声浪中。每一次“狼来了”的诈骗成功,都可能是压垮下一个真实求救者的最后一根稻草。

面对这场利用技术作恶、消费人性善意的“完美”骗局,个体防范意识与行动是构筑防线的第一块基石。筑牢防范意识,关键在于“核实”二字。 无论对方展示的影像多么逼真,情绪多么绝望,接到任何涉及人身安全与金钱要求的“寻人”信息,务必保持高度警觉。需立即通过原始、可靠的独立渠道(如直接拨打家人常用电话、联系其他近亲属、学校或单位)进行多方位交叉验证,绝不轻信单方信息源。面对要求转账汇款,更要反复确认对方身份,时刻谨记:真遇险,警察必先到;急要钱,多为骗局设。

更重要的防线需要全社会共同构筑。 公安机关需持续高压打击此类犯罪,深挖信息泄露源头与洗钱通道;电信运营商和互联网平台应肩负更大责任,运用技术手段加强对异常信息传播的识别、拦截与溯源,斩断诈骗信息流;社区、学校、媒体则需加大精准反诈宣传力度,普及新型诈骗手法识别技能,提升全民“反诈免疫力”。

技术本身并无原罪,它既可照亮寻亲之路,亦可沦为罪恶的遮羞布。当AI换脸与声纹合成技术被用于伪造绝望求救,当公众善意被精心编织的谎言反复收割,我们不禁要问:在享受技术便利的同时,如何守护人性中那点珍贵的善念?

唯有全社会共同构筑更坚固的信任堤坝,让技术真正服务于善而非助纣为虐,才能使每一份焦急的寻人呼唤,都能得到真实而温暖的回应——毕竟,善意若被冻僵,最寒冷的是我们共同栖居的世界本身。

文章由 寻亲寻人网 编辑整理,部分内容来源于网络,如有侵权,请联系寻亲寻人网在线客服微信删除!

上一篇: 民间志愿者的网格化救援革命