科技在寻人中的作用与社会力量的协同交响

当亲人走的消息如惊雷般撕裂家庭的平静,时间便成了最冷酷的敌人。然而,在绝望的阴霾之下,一股由尖端科技编织、亿万民众善意汇聚的洪流,正以前所未有的力量冲刷着离散的壁垒,照亮无数归途。这不是冰冷的算法独奏,而是一曲科技为骨、社会善意为血的磅礴交响。

一、科技:构建精准寻人的“天罗地网”

1、智能监控与人脸识别:城市的“电子守望者”

遍布街巷的摄像头与先进的人脸识别技术,构成了寻人的第一道科技防线。它们如同不知疲倦的“电子守望者”,能在茫茫人海中精准捕捉特定面容。2019年深圳警方正是凭借这套系统,仅用15小时便从密集人流中成功找回走失的八旬老人。算法在海量视频中快速筛查比对,大大压缩了人工排查的漫长时间,让“大海捞针”成为可能。

2、定位技术与智能穿戴:随身携带的“数字灯塔”

智能手机的GPS定位、智能手表、以及专为易走失人群设计的定位手环/胸卡,成为守护安全的“数字灯塔”。它们能实时回传佩戴者的精确位置。家属或警方通过配套APP即可远程查看,一旦发生异常移动或超出安全区域,系统立即自动报警。许多手环还集成一键SOS紧急呼叫功能,为老人、儿童等脆弱群体筑起移动的科技屏障。

3、DNA数据库与生物识别:永不湮灭的“生命密码”

公安部的打拐DNA数据库是寻亲领域至关重要的科技基石。只需采集走失者亲属的血样录入数据库,便能在全国范围内进行高效盲比。即便失散多年、容貌大变,基因信息也能穿透时间迷雾,准确锁定血缘联系。这项技术已助力无数被拐儿童与破碎家庭实现跨越数十年的艰难团聚。

4、大数据分析与人工智能:预测与联动的“智慧大脑”

人工智能正深度赋能寻人领域。系统能分析历史走失数据、监控画面、公共交通记录等海量信息,预测走失者可能的移动方向和范围,为搜寻力量提供科学指导。同时,AI能实现跨平台、跨地域信息的瞬间整合与智能推送,大大提升信息流转和线索发现的效率。

二、社会力量:汇聚温暖善意的“燎原之火”

1、专业寻亲公益组织:经验与资源的“中坚枢纽”

“宝贝回家”、“中国人口福利基金会”等公益组织是寻人体系中不可或缺的专业力量。“宝贝回家”拥有数十万登记案例和遍布全国的志愿者网络,其网站与数据库是重要的信息集散中心。这些组织凭借多年积累的寻人经验、成熟的运作流程、以及与警方/媒体的深度合作,为无数家庭提供专业指导和持续支持,成为连接个体家庭与社会资源的强力枢纽。

2、社交媒体与网络平台:信息裂变的“超级扩音器”

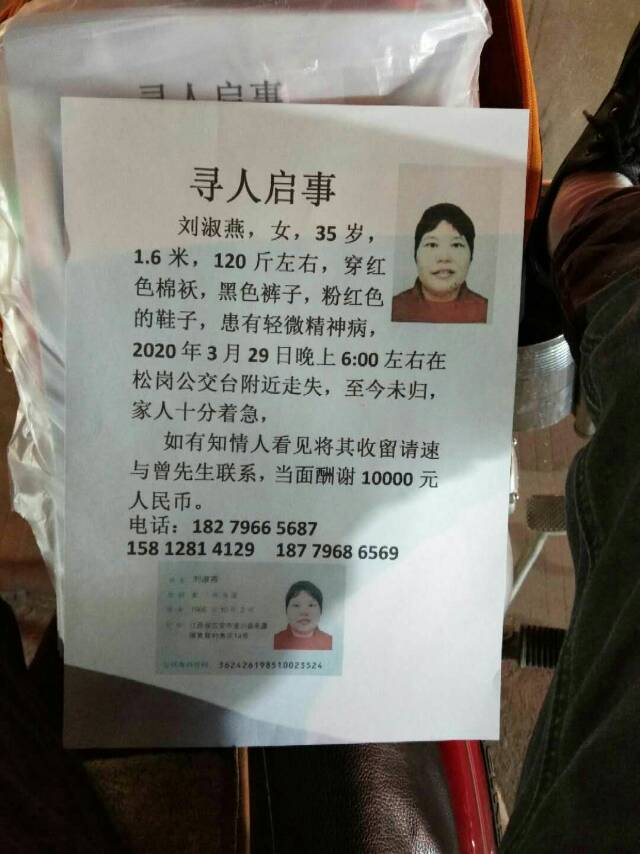

微信、微博、抖音等社交媒体平台展现了惊人的信息传播力量。一则精心编辑的寻人启事(包含清晰照片、关键特征、时间地点、联系方式)在发布后,借助平台的算法推荐和用户的自发转发,能在极短时间内形成几何级数增长的传播链,触达百万甚至千万人群。这种“众人拾柴火焰高”的效应,极大地拓展了寻人信息的覆盖面和时效性。

3、社区网格与志愿者:深入基层的“毛细血管”

寻人的成功往往离不开本地化、精细化的努力。社区工作者、物业人员、商户、出租车司机、快递员等构成了一张深入城市肌理的“人肉监控网”。他们熟悉本地环境与人流,能敏锐发现异常情况。无数自发或有组织的志愿者队伍,在接到信息后迅速响应,在重点区域进行地毯式排查、张贴启事、询问路人,将寻人的触角延伸至科技难以覆盖的角落。

4、 媒体联动与公众关注:照亮黑暗的“探照灯”

传统媒体(电视、广播、报纸)与新媒体在寻人行动中扮演着信息权威发布和扩大社会影响力的关键角色。媒体的报道不仅能瞬间提升事件的公众知晓度,动员更广泛的社会力量参与,更能对潜在的线索提供者(如收留者、目击者)形成舆论压力和心理触动,促使他们主动联系家属或警方。公众持续的关注本身就是一种无形的力量,推动事件解决。

三、科技与社会的交响:人机协同的“寻人革命”

科技与社会力量的融合并非简单的叠加,而是深度的协同与赋能,催生了全新的寻人范式:

1、信息共享平台化: 如公安部“团圆”打拐系统,通过接入国内主要移动应用(支付宝、淘宝、QQ、高德地图等),能在儿童失踪地附近精准推送寻人信息,将“全民目击”变为现实。截至2023年底,“团圆”系统共发布失踪儿童信息数万条,找回率高达98%以上,是科技平台与社会公众力量结合的典范。

2、线上线下一体化: 线上信息(如监控线索、社交媒体爆料)与线下行动(志愿者实地搜寻、社区排查)无缝衔接。志愿者团队利用微信群等工具即时共享位置信息、分配任务、反馈结果,大幅提升地面搜寻的效率和精准度。

3、资源整合最优化: 公益组织利用自身数据库和专家经验,结合警方调取的监控、通信、交通等数据,进行综合研判,指导搜寻方向。社会捐赠的资金和物资(如定位设备、印刷品)则保障了科技工具和传统寻人手段的落地实施。

4、心理与行动支持长效化: 社会力量不仅参与搜寻,更在寻亲后期提供持续的心理疏导、法律援助、甚至帮助解决回归后的安置、就学等问题,形成对寻亲家庭的长期支持网络。

四、挑战与未来:织就更密的安全之网

尽管成就斐然,挑战依然存在:技术覆盖的鸿沟(偏远地区、无智能手机/定位设备人群)、隐私保护的边界、信息过载与谣言干扰、以及长期未果寻亲家庭的心理耗竭等。

1、技术普惠化: 推动低成本、易操作的定位设备和更广泛的监控覆盖,惠及更多群体。

2、平台智能化与规范化: 提升AI在信息甄别、线索整合上的能力,建立更权威、统一的信息发布和线索归集平台,减少信息混乱。

3、协作机制制度化: 进一步固化警方、政府机构、公益组织、科技公司、社区、媒体之间的高效协作流程。

4、社会认知常态化: 持续普及安全防范知识(如为老人儿童佩戴定位设备),提升全民参与寻人的意识和能力,让守望相助成为社会基因。

科技是锋利的犁铧,破开信息的冻土;社会善意则是丰沛的雨水,滋养希望的种子。从“宝贝回家”志愿者们风尘仆仆的脚步,到社交媒体上亿万人指尖的接力传递;从DNA实验室里严谨的基因比对,到城市上空无形的定位信号——当科技的理性之光与社会的温情之火交融,便为迷失者照亮了一条条穿越黑暗的归家之路。这不仅是一场对抗离散的战役,更是一个社会文明温度与科技向善力量的伟大见证。

文章由 寻亲寻人网 编辑整理,部分内容来源于网络,如有侵权,请联系寻亲寻人网在线客服微信删除!

上一篇: 寻找走失亲人:十种快捷方式与不灭希望