DNA数据库:科技照亮回家的路

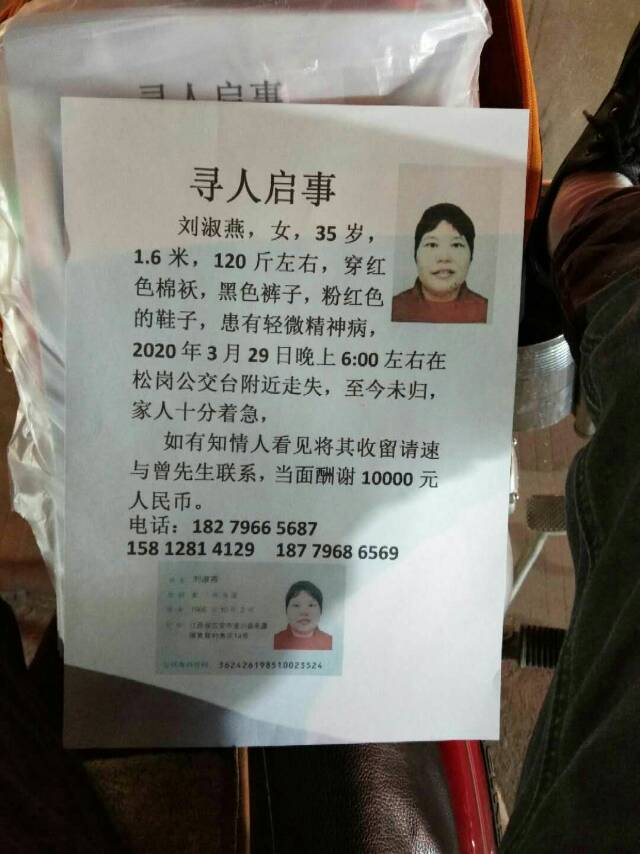

在电影《亲爱的》中,失子家庭的痛苦与坚持曾让无数观众潸然泪下。现实中,这种撕心裂肺的分离每天都在上演。据联合国儿童基金会统计,全球每年约有800万儿童失踪。传统寻亲手段如张贴启事、媒体寻人等犹如大海捞针,而DNA数据库的出现,为这场与时间赛跑的寻亲行动装上了科技引擎。这项技术不仅改写了无数家庭的命运,更重塑了现代社会的寻亲体系。

一、技术革命:DNA数据库的破局之道

DNA比对技术的突破始于1984年英国遗传学家亚历克·杰弗里斯发现"基因指纹"。每个人的DNA中,短串联重复序列(STR)存在显著个体差异,这种独特性使得DNA识别准确率高达99.9999%。现代数据库通过提取口腔拭子或血样中的1620个STR位点,构建出数字化基因身份证。

公安部物证鉴定中心的数据显示,我国已建成全球最大的打拐DNA数据库,收录样本超110万份。这个数字背后是精密的技术支撑:二代测序技术将检测周期从72小时缩短至5小时,人工智能算法能在1秒内完成千万级数据库检索,云计算平台实现全国340个地市级实验室数据实时同步。

技术突破带来效率飞跃。2021年河南警方通过跨库比对,仅用37小时就锁定被拐22年的受害人,创造了新的寻亲速度纪录。

二、实践图谱:从个案突破到系统变革

在山东聊城,63岁的王秀兰通过数据库比对找到了1987年被拐的女儿。这个跨越34年的重逢,得益于数据库的"盲比"功能——即便父母尚未采血,系统也能通过远亲DNA推测亲缘关系。这种技术已帮助138个家庭在父母离世后找到子女。

打拐数据库与失踪人口库、殡葬基因库的跨系统联动,编织起立体防护网。浙江建立的"新生儿基因身份证"项目,为每个出生婴儿建立DNA档案,从源头构筑防拐屏障。这种预防性措施使该省儿童失踪案同比下降67%。

在国际合作层面,中美DNA数据库的对接让跨国寻亲成为可能。2023年,通过国际刑事警察组织的数据交换,一名被拐至美国的中国儿童成功回归原生家庭。

三、伦理天平:技术进步与社会责任

海量基因数据的汇集引发隐私担忧。2022年某商业基因公司数据泄露事件警示我们,必须建立严格的管理体系。我国《人类遗传资源管理条例》明确规定,DNA数据仅限公安司法机关使用,样本保存不超过3年,查询记录全程留痕。

技术伦理的边界同样需要审视。江苏某地曾出现子女拒绝提供DNA样本导致寻亲受阻的案例,这提醒我们需在家庭伦理与技术应用间寻求平衡。专家建议建立"基因沉默权",允许特定情形下拒绝基因比对。

制度创新正在跟进。公安部推出的"寻亲绿色通道"实现48小时应急响应,司法部建立的公益法律援助体系,为采血比对提供法律保障。这些制度设计让科技温度可触可感。

四、未来图景:基因科技的无限可能

随着纳米孔测序技术的成熟,未来可能出现便携式DNA检测仪,民警现场5分钟即可完成采样比对。区块链技术的应用,将构建去中心化基因数据库,在保障隐私的前提下提升数据共享效率。

更值得期待的是表型预测技术的突破。通过分析DNA中的色素沉着、面部特征等标记,系统可以自动生成被拐人员成年后的模拟画像。英国剑桥大学研发的算法已能根据基因数据还原人像,准确率达78%。

这些技术演进将推动寻亲模式从"大海捞针"转向"精准定位"。正如打拐民警所言:"我们正在进入‘ DNA破案’的时代,每个生命都有了自己的基因坐标。"

当科技突破与人文关怀交织,冰冷的基因数据便有了温度。这不仅是技术的胜利,更是文明社会对生命尊严的守护。未来,随着技术的持续进步和制度的不断完善,DNA数据库必将为更多离散家庭点亮归途的明灯。

文章由 寻亲寻人网 编辑整理,部分内容来源于网络,如有侵权,请联系寻亲寻人网在线客服微信删除!

下一篇: 亲人走失如何协助警方快速锁定线索?